ご存じですか?

今、日本人成人の5人に1人が 何らかの不眠の症状を感じています。

ストレス社会ともいわれる現代社会において、不眠の訴えをもつ人は年々増加しています。

日本人成人の5人に1人が何らかの不眠の症状を感じているという研究報告があります。

「眠れない…」と悩んでいるのは、あなただけではないのです。

アニメでわかる 不眠症ポイント解説

横スクロールで動画一覧が見られます。

どうして不眠になるの?

不眠の原因はさまざまですが、その一つとして考えられるのが、「睡眠」と「覚醒」のバランスの乱れにあります。

眠りたい時に、何らかの理由で体を覚醒させる機能が「眠気」を誘う機能よりも上回ってしまった場合、不眠がおこるという仮説が報告されています。

こんな不眠の悩みがありませんか?

不眠の症状は主に以下のようなタイプのものがあります。

1つだけのこともあれば、複数のタイプを伴っている場合も多くあります。

なかなか寝つけない

(入眠困難)

床に入って寝つくまでに、

30分以上かかる。

精神的な問題、不安や緊張が強いときなどにおこりやすいといわれています。

夜中によく目が覚める

(中途覚醒)

睡眠中に何度も目が覚めたり、

一度起きたあとなかなか寝つけなくなる。

中高年でより頻度が高いといわれています。

朝早く目が覚める

(早朝覚醒)

朝、予定の起床時刻の30分以上前に目が覚めてしまい、その後眠れなくなってしまう。高齢者に多くみられます。

不眠のつらさを、あきらめたり 放置したりしていませんか?

不眠は、「眠れない」という夜間の症状だけではありません。

日中の眠気や、だるさ、集中困難など、心と身体にさまざまな影響を及ぼします。

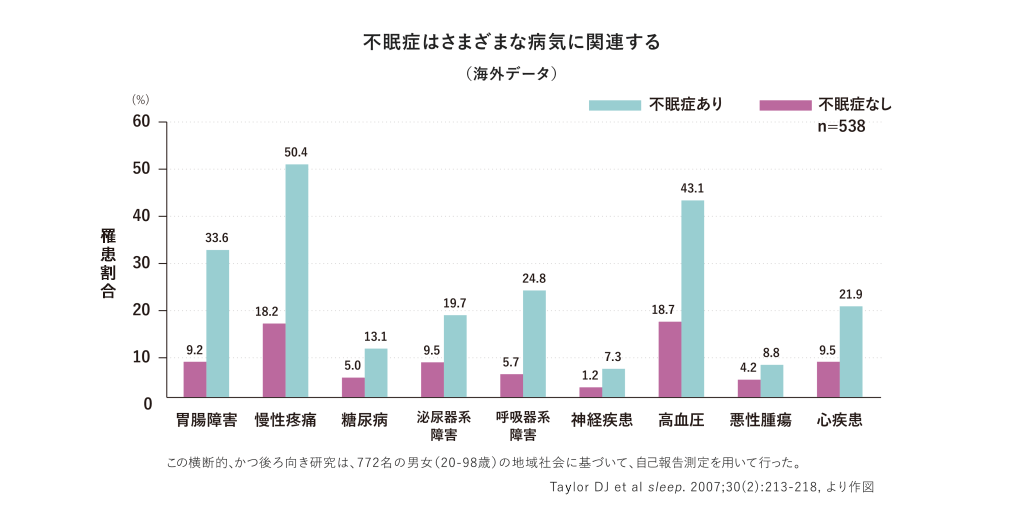

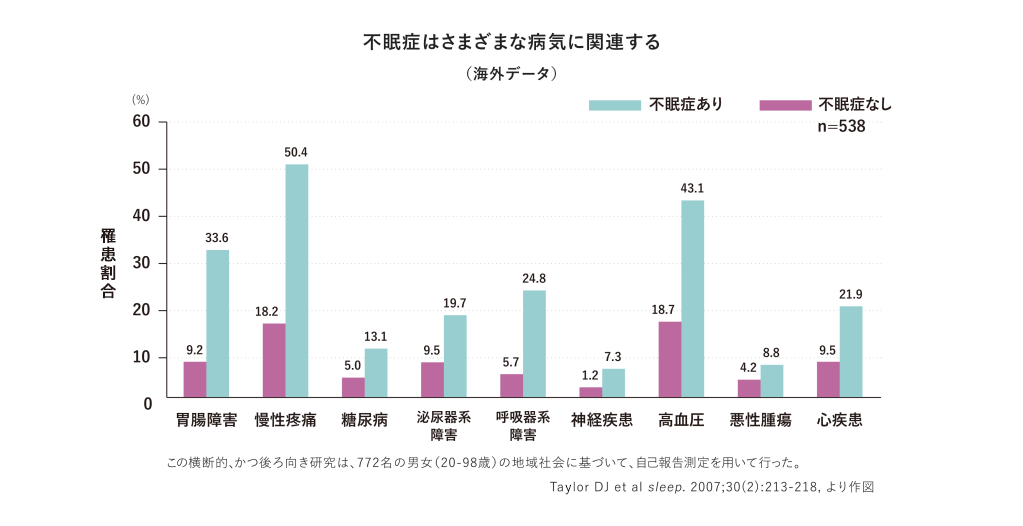

他の疾患や薬物の影響が原因で不眠の症状がおこることもあります。逆に、不眠症状が長く続くことにより、うつ病になるリスクが高くなったり、高血圧や糖尿病などの生活習慣病をはじめとしたさまざまな疾患と関連しているという報告もあります。

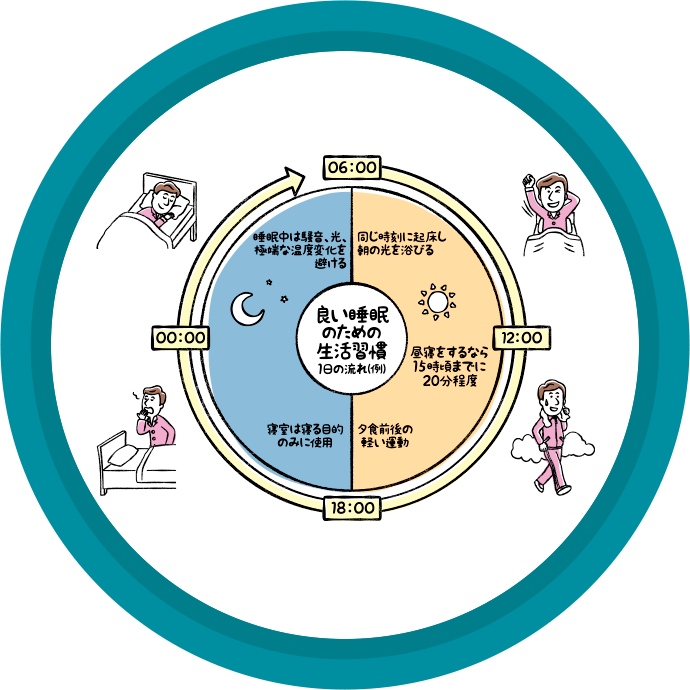

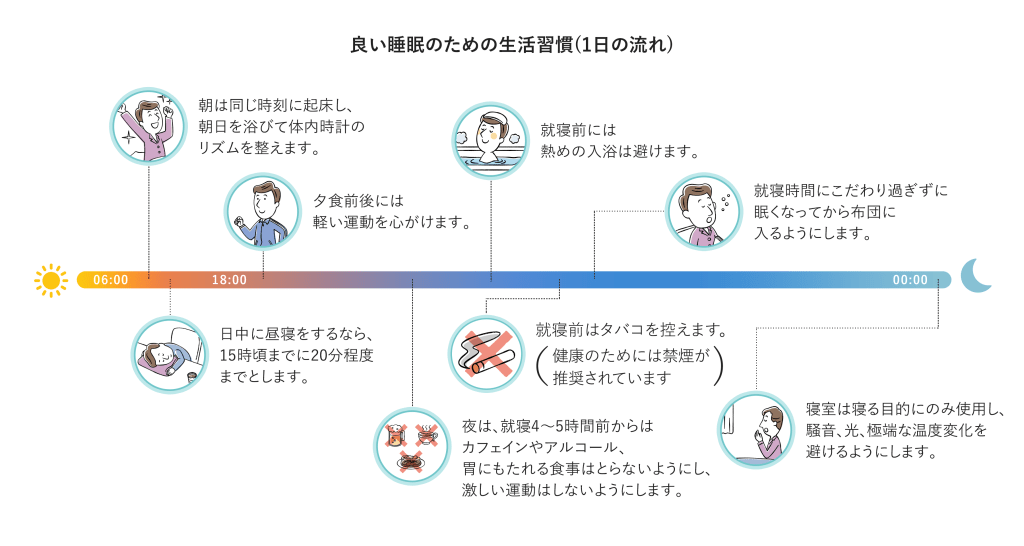

まずは生活習慣の改善から はじめましょう。

不眠症治療では、まずは不眠の原因となる生活習慣を見直し、それらを改善するセルフケアを行うことからはじめます。

ご自身で簡単にできるセルフケアを1日の流れに沿ってご紹介します。

今日から実践できることも多くあるので、ぜひ毎日の生活に取り入れてみてください。

それでも悩みが続く場合、

お近くの内科・精神科・心療内科・ 睡眠専門の医療機関で相談できます。

医療機関では、お薬を使った治療も選択肢に入れながら、適切なアドバイスを受けることもできます。

薬には頼りたくない、薬なしでは眠れなくなりそうで怖いなど、薬にあまりよくないイメージを持つ人も多いかもしれません。

しかし最近は、眠れるようになってきたら、徐々に薬を減らしたり、薬をやめるようにするなど、

医師と相談しながら治療法を選択していくという考え方が主流です。

-

STEP

01

日常生活を見直し、

不眠の原因となる生活習慣を改善しますまずは、不眠の症状や生活習慣を医師に伝え、医師からの睡眠衛生指導をもとに、不眠の原因となる生活習慣を改善します。

-

STEP

02

症状に合わせてお薬を服用します

生活習慣の改善と同時に、必要に応じてお薬を使って治療します。

医師の指導のもと、患者さんご自身の症状に合わせたお薬を適切に服用することで、より安心して使用することができます。

-

STEP

03

生活習慣が是正され、

症状が改善したらお薬を減らしていきますよい眠りのための生活習慣が身につき、症状がよくなってきたら、いつまでお薬を服用するのか、どのようにお薬を減らしていくのか、医師とよく相談して決めていきます。

自己判断で減らしたり中止したりすると、症状が再発する可能性もあるので、必ず医師に相談しましょう。

-

STEP

04

お薬をやめても状態が安定していることを

確認し、治療を終了しますお薬をやめても状態が安定していることが確認できたら、医師の指示に従って治療を終了します。

終了後も、よい眠りのための生活習慣は続けましょう。

不眠症のお薬について

不眠症治療薬の種類には、 「オレキシン受容体拮抗薬」 「メラトニン受容体作動薬」 「GABA受容体作動薬」があります。

オレキシン受容体拮抗薬は、起きている状態を

保とうとする物質「オレキシン」の働きを弱め、

脳の状態が覚醒状態から睡眠状態へ移行することを促すお薬です。

メラトニン受容体作動薬は、体内時計の調節に関係する「メラトニン」の受容体に作用し、睡眠と覚醒のリズムを整え、睡眠を促すお薬です。

GABA受容体作動薬は、

脳の興奮を抑える「GABA(ガンマアミノ酪酸)」の働きを促すことによって、脳の活動を休ませて眠りへ導くお薬です。

薬を使うのは、あくまで選択肢のひとつ。

自分に合った治療法は何か、医師に自身の希望や不安をしっかりと伝え、

よく相談しながら治療を進めることが大切です。

不眠の悩みを解消し、日本の心地よい眠りを応援するサイト、快眠ジャパン。

眠りのメカニズムや実態、不眠症の原因、治療、快眠のためのセルフケアなどについてわかりやすくご紹介しています。

また、あなたの眠りの状態から、不眠症のタイプをチェックしたり、簡単なクイズで、眠りに関する日ごろのあなたの生活をチェックすることもできます。

さらに詳しい情報を知りたい方のために、眠りや不眠症に関する用語集のコーナーを設けています。

不眠症でお困りの方、今よりももっと心地よい眠りを求めていらっしゃる方、サイトをぜひお役立てください。みんなで一緒に、日本の快眠を実現しましょう。